「アジアの音楽 ガムラン実習」9月14日 森重行敏 先生

本日の現代邦楽研究所の邦楽ワークショップは森重行敏 先生による「アジアの音楽 ガムラン」。研究生の一人の息子さんが、お家でCDを聴き、影絵人形をおもちゃにする程の大のガムラン好きで、お母さんと一緒に参加してくれました。とても楽しそうに参加してくれました。

本日の現代邦楽研究所の邦楽ワークショップは森重行敏 先生による「アジアの音楽 ガムラン」。研究生の一人の息子さんが、お家でCDを聴き、影絵人形をおもちゃにする程の大のガムラン好きで、お母さんと一緒に参加してくれました。とても楽しそうに参加してくれました。

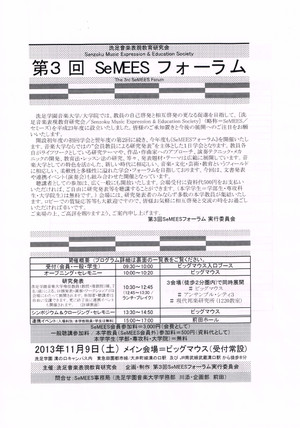

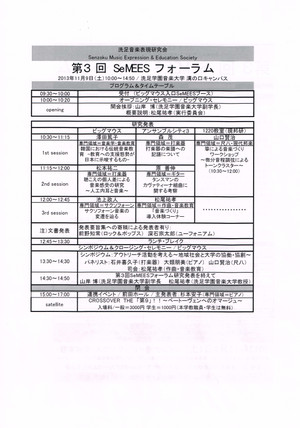

洗足学園音楽大学表現教育研究会 第3回 SeMEESフォーラムが11月9日に開催されます。邦楽関係では 箏による音楽づくりワークショップ〜微分音程調絃によるトーンクラスター〜が行われます。参加ご希望の方は現代邦楽研究所までご一報ください。genhouken@senzoku.ac.jp

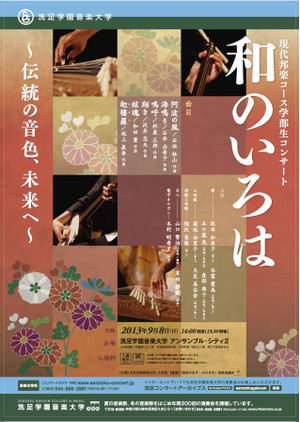

現代邦楽コース学部生によるコンサート

和のいろは ~伝統の音色、未来へ~が9月8日(日)に行われます。

14時開演 洗足学園音楽大学 アンサンブル・シティ2

大合奏や津軽三味線と電子オルガンとの共演など、意欲的なプログラムです。 入場無料

石垣征山/阿波の風

石井由希子/海鳴り

杵屋正邦/嗚呼

沢井忠夫/翔き

和田薫/絃魂

池上眞吾/迦樓羅

ご来場お待ちしております。

本日の邦楽サウンド論は作曲家 松尾祐孝 先生による講義でした。

戦後、西洋音楽の現代音楽系の作曲家が日本の伝統楽器のための作品を書き始め、この流れが今の現代邦楽の流れのひとつに繋がっています。現代音楽系の作曲家が西洋クラシック楽器ではなく、自国の伝統楽器のための作品を本格的に書くようになったのは日本が先駆で、他のアジア諸国ではここ十数年くらいの話だそうです。また、西洋音楽と日本の伝統音楽の本質的な違いについて、双方の楽器の音や楽譜の例を出しながら説明し、様々な音源を聞きながら邦楽器による現代作品とその意義について語っていただきました。

本日の邦楽サウンド論は吉原佐知子 先生による「段物と地唄」でした。今日は普段と違い箏の人は楽器を出して弾きながらの授業でした。初段と六段の同時演奏(段合わせ)や八千代獅子を実際に唄ってみるなど楽しい内容でした。

7月13日の邦楽サウンド論は榎本秀水 先生による「日本の民謡」についての授業でした。榎本先生は父が民謡の尺八演奏家で、その跡を継いだだけでなく、サックスジャズ奏者としても様々な著名な演奏者との共演しております。

講義の前半は日本の各地域の言葉や風土と密接に結びついた民謡の歴史や特徴についてお話いただき、後半は実践でした。呼吸法から始まり、発声法を経て「こきりこ節」を題材に声の産字やコブシのまわし方等を短時間の中で凝縮して指導をしていただきました。先生の尺八の音色と声のハリが素晴らしかったです。

本日の実技授業は木村伶香能 先生。アメリカに居を構え、世界中を飛び回り日本の箏、三味線の伝統音楽の紹介や新しい音楽を演奏しています。ご主人はチェリストの玉木光 氏で、現在、お二人で日本で演奏ツアー中です。

「尺八の音楽」について青木彰時 先生にお話と演奏をしていただきました。古代尺八や一節切尺八からの楽器の変遷の話から始まり、昭和の大名人、三本会(青木鈴慕、山本邦山、横山勝也)や山口五郎 先生のエピソード、貴重な映像資料を見せていただきました。名人達の全盛期の尺八界の勢いや活気を知ることができました。また、尺八古典の名曲である「鹿の遠音」も楽譜解説付きで演奏していただきました。

本日は尺八奏者の三橋貴風 先生の講義授業でした。