2013年6月 8日 (土)

2013年6月 1日 (土)

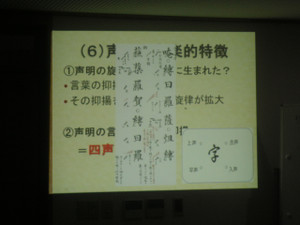

「箏曲組歌と三味線組歌」中香里 先生(6月1日)

6月1日の邦楽サウンド論は「三味線組歌と箏曲組歌」をテーマに中香里 先生にご講義をしていただきました。

山田流箏曲の中先生は野川流 三味線組歌も演奏します。古典箏曲や三味線音楽の源流となる組歌について実演を交えての講義でした。

組歌とはその呼び名の通り、短い歌を複数組み合わせて一曲にまとめた弾き唄い楽曲を示します。

箏曲組歌は「四季の友」を実例に、歌の面白さに加えて、歌詞の内容に合わせて箏の奏法が対応しているの点について丁寧に説明していただきました。源氏物語などを題材とした歌詞は高い文学性、芸術性を有しています。

一方、三味線組歌は当時の民謡や流行歌などを寄せ集めた大衆音楽であり、同じ組歌でもその性質は箏と三味線では大きく異なります。授業では早舟を演奏していただきました。三味線組歌は伝承者が少なく、実際の演奏を耳にすることが極めて少ないので、今回の授業では貴重な機会を得ることができました。

「雅楽」中村仁美 先生(5月25日)

5月25日の邦楽サウンド論は「雅楽」をテーマに中村仁美 先生にご講義をしていただきました。

専門の篳篥の他、雅楽で用いられる管楽器を中心に実演を交えてお話を伺うことができました。

笙のリードは金属製で表面には青石(凝灰岩)のパウダーがコーティングされております。

篳篥に使われる盧舌(リード)は葦が使われており、淀川河川敷にある「鵜殿のヨシ原」で採取されるものが必要不可欠とされています。ここの葦の特徴は太く成長し、これを平たく整形しダブルリード状の吹口をつくります。他の地域では篳篥に適する太さの葦が得られず、昔からこの地域の葦が使われていましたが、近年ここに新名神高速道路建設の計画が持ち上がっており、「鵜殿のヨシ原」の保全が大きな問題となっているそうです。

2013年5月18日 (土)

2013年5月12日 (日)

「謡曲」鵜澤久 先生(5月11日)

毎回ゲスト講師をお呼びして、各テーマごとに行われる授業が「邦楽サウンド論」です。本日は女性能楽師の第一人者、鵜澤久 先生に能楽についてお話いただきました。

能楽の歴史から始まり、能楽師にとって命の次に大切とされる実物の能面を見せて頂き、さらに能の様々な作品紹介から謡曲の語りや謡い方、音楽の基本的な仕組みまで、教えていただきました。印象的だったのは目の前で先生の発する謡曲の声の凄さに驚き、また先生の能楽に対する真摯な姿勢と情熱を肌身に感じさせていただきました。女性能楽師ならではの苦労や海外公演の貴重なお話も聞くことができ、日本の伝統総合芸術である能楽の魅力について改めて発見するところが多くありました。

鵜澤先生のブログは下記になります。

2013年4月27日 (土)

2013年4月25日 (木)

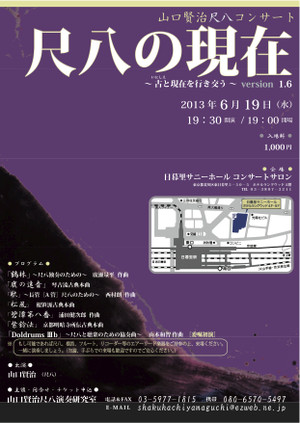

コンサート情報

尺八の現在 version 1.6

~古と現在を行き交う~

AIC/Mostly Modern国際作曲コンクール第一位、JFC作曲賞受賞等、数々の作曲コンクールで受賞経歴を持ち、邦楽器の作品も斬新なコンセプトで多く手がける気鋭の作曲家 山本和智 氏に新作を委嘱。聴衆も演奏に参加する楽しい作品です。その他、古典本曲と現代作品の独奏曲をラインナップ。

■日 時 6月19日(水) 19:30開演/19:00開場

■会 場 日暮里サニーホール コンサートサロン

■入場料 1,000円

■曲 目

「鶴林」~尺八独奏のための~ 廣瀬量平 作曲

「鹿の遠音」琴古流古典本曲

「耿」~長管[A管]尺八のための~ 西村朗 作曲

「松風」根笹派古典本曲

「碧潭第八番」浦田健次郎 作曲

「紫鈴法」京都明暗寺所伝古典本曲

「Doldrums Ⅲb 〜尺八と聴衆のための協奏曲〜」山本和智 作曲[委嘱初演]

※可能であれば尺八、横笛、フルート、リコーダー等のエアーリード楽器をご持参ください。一緒に演奏しましょう。(勿論、手ぶらでの来場も歓迎ですのでご安心ください。)

■出演:山口賢治

【問合せ・チケット申込】 山口賢治

電話&FAX 03ー5977ー1815

携帯 080-6570-5497

2013年3月25日 (月)

現代邦楽研究所の卒業生の活躍7

現代邦楽研究所では、邦楽以外の音楽を専攻する方が、見識や視野を拡げることを目的として日本の音楽や楽器を学びに来た方もおります。

7期生の藤本美樹さんは、ヴァイオリニストとして日本の音楽についても学ぶべく箏を1年間現代邦楽研究所で学びました。このような経験を活かしつつ現在、様々なシーンで精力的に活動なされています。

YouTube: FANTASMAGORIA - Omoplatta

ホームページはこちら 藤本美樹HP

藤本 美樹 ヴァイオリン 演奏会

フォーシーズンズ志木 ふれあいプラザ

(マルイ ファミリー志木 8F)

東武東上線 志木駅東口下車 徒歩1分

http://www.city.shiki.lg.jp/38,2956,259.html

2013年3月30日(土)

会場14:15 開演14:30

入場料当日:大人(中学生以上)1000円 子供500円

さくらさくら、タイスの瞑想曲、ヴァイオリン協奏曲、ヴァイオリン二重奏、

朗読付き室内楽、ヴァイオリン、チェロ、ピアノのメンデルスゾーン三重奏曲、

子供達と一緒にみんなで おもちゃのシンフォニー曲など、盛りだくさんです。

是非、お越し下さい!

藤本 美樹 ヴァイオリン 演奏会

藤本 美樹 (ヴァイオリン)

竹花 千景 (ピアノ)

前田 善彦 (チェロ)

保谷 町子 (朗読)

千賀 敬世 (ヴァイオリン)

山岡 愛鈴 (ラチェット)

野口 愛子 (笛)

臼田 祐将 (タンバリン)

千賀 智美 (水笛)