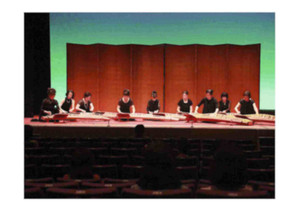

品川区三曲協会第23回演奏会にて

6月3日(日)大井町キュリアン小ホールにて品川区三曲協会第23回演奏会が開催され、そこに現代邦楽研究所に縁のあるメンバーが有志で集い参加しました。以下は、参加者の一人の佐藤 様から寄稿いただきました。皆さん凄い頑張っています。

今回で5回目の参加になりますが、合奏練習は毎年10回ほど行っています。

ごく稀にですが、朝の10時から5時まで練習した事もありました。

今年は皆さん慣れて来たのか、毎回3時間ほどの集中した練習で終始しました。

たぶん5年続けてきているので、皆さんの息の合い方が早く出来上がるようになってきたのだと思います。

今年は上下黒の衣装で、とっても舞台栄えが良かったと、聴きに来てくださった方々から好評でした。

演奏の方もそうだと良いのですが・・・

先生から教えていただいた事を一つ一つ思い出しながら練習を積みました。

強弱を強調してメリハリがでるよう努力しての演奏でしたが如何だったでしょうか・・・

大きな失敗は無く(?)、マズマズの出来と信じて、笑顔で演奏会を終える事が出来ました。

そうそう、演奏の直前は私達いつも衣装の褒め合いをしてリラックスしてます(笑)