2012年9月15日 (土)

2012年9月 8日 (土)

尺八による音楽づくりワークショップ 9月8日

2012年9月 1日 (土)

2012年8月30日 (木)

2012年8月 7日 (火)

東京都教職員研修センター教科等・教育課題研修 音楽Ⅱ

8月7日(火)に東京都教職員研修センターより依頼を受け、東京都の教職員(小学校・中学校・高等学校・特別クラス)向けのための専門性の向上を目指した講座を行いました。

定員を超える応募数があり、150名の受講生を集めました。今年で4年目になります。暑い中、熱心な先生方が訪れてました。

■ねらい

我が国の音楽文化の指導についての理解を深め、和楽器や楽曲の指導の充実を図る授業の在り方と指導方法等を学び、実践に生かします。[洗足学園音楽大学との連携による講座](全2回)

■受講者

我が国や郷土の伝統音楽の指導について、専門的な知識・技能を修得し、実践的指導力を高め若手教員の指導に生かしたい教員

カリキュラム

9:00~12:30 全体講義

「我が国や郷土の伝統音楽の特徴と背景」森重行敏 先生/「学習指導要領に基づく我が国の音楽文化の指導のポイント」澤田篤子 先生

13:30~17:00 分科会 実技演習

「実技をとおした指導方法等の実践的理解」/「授業場面での具体的な指導方法」

榎本秀水(民謡)吉原佐知子(箏)野澤徹也(三味線)山口賢治(尺八)西川浩平(篠笛)西川啓光(和太鼓)

2012年8月 6日 (月)

卒業生のホームページとブログ紹介3

現代邦楽研究所6期入学、8期卒業の生村伸子さんです。

現在、聖徳大学附属取手聖徳女子中学校・高等学校箏曲部顧問をされています。

箏曲部出身者の「卒業後もKOTOに関わりたい・仲間とアンサンブルを楽しみたい」という願いを受け、平成11年に「邦楽アンサンブル彩音」を発足し、後進の指導に当たりつつ自身も活発な演奏活動を続けています。

今後とも箏曲部ならびに「邦楽アンサンブル彩音」から次代を担う若い邦楽演奏者の輩出と活躍が期待出来ます。

2012年7月28日 (土)

「津軽三味線」山中信人 先生(7月28日)

毎回ゲスト講師をお呼びして、各テーマごとにレクチャーコンサート形式で行われる授業が「邦楽サウンド論」です。前期最後は山中信人 先生による「津軽三味線」です。

津軽三味線の元祖は門付芸から始まり、その頃の楽器は恐らく中棹三味線を使っていたようです。その後、人が集まっての唄会で民謡の伴奏として大勢人の前で演奏するようになると、大きな音量が要求されるようになり、義太夫で使われる太棹三味線が使われるようになりました。様々な工夫がなされ撥や駒や奏法などが独自の進化をとげた結果、今の楽器になっていきました。

津軽民謡の特徴として、唄い手が自由な長さで節を歌う即興的な要素が強かったため、それに合わせて津軽三味線の演奏も即興的要素が進化しました。はじめは唄の前奏部分が短く演奏されていましたが、奏者の腕の競い合いによってだんだんと前奏部分が長くなり、やがて唄から独立し、器楽としての現在の津軽三味線に繋がります。

津軽三味線の豪快かつ繊細な演奏を目の前で惜しみなく聴かせていただきました。

YouTube: 「津軽三味線」山中信人 先生(7月28日)

2012年7月24日 (火)

洗足学園大学 夏の音楽祭 邦楽コンサート 〜アンサンブルの可能性〜 (7月22日)

7月22日、大学講堂にて16:00より洗足学園大学 夏の音楽祭 邦楽コンサート 〜アンサンブルの可能性〜 がありました。現代邦楽コースの学生、院生に加えて卒業生、他コースの学生の応援を得て、無事終了しました。動画は津軽三味線講師の山中信人 先生 作曲による初演作品「あいの風」です。津軽三味線2挺と中棹、細棹それぞれ1挺ずつによる四重奏曲でこのコンサートのために書き下ろしていただきました。各三味線の音色の違いやアドリブバトル、緊張感溢れる音のやり取りが面白いです。

当日配布のプログラムは下記からダウンロードできます。

natsuon.pdfをダウンロード

2012年7月21日 (土)

「日本と世界の音楽を聴く」藤本草 先生(7月21日)

毎回ゲスト講師をお呼びして、各テーマごとにレクチャーコンサート形式で行われる授業が「邦楽サウンド論」です。

本日は公益法人日本伝統文化振興財団理事長の藤本草 先生にお越し頂きました。

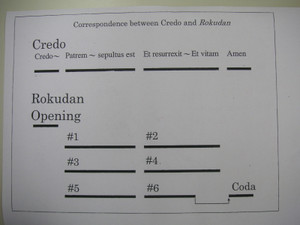

箏曲「六段」はグレゴリオ聖歌「クレド」が原典ではないかとの興味深い説についてお話いただきました。

「六段」と「クレド」の曲の構成や拍数が一致している点をあげ、実際に陽旋法での調弦で「六段」と「クレド」の同時演奏を聴き、歴史的な経緯を踏まえて様々な角度から検証されました。

キリスト教が日本に伝来し際、賛美歌を歌うために箏が伴奏がつけられたが、その後キリシタン禁止令が江戸幕府から発布されたため、伴奏部分のみが残り、それが「六段」の原典になったのではないかとの説が現在話題になっています。(皆川達夫 説)

現在の箏曲の祖である賢順が「クレド」に箏の手付けを行い、筑紫箏に伝わる「すががき」となって歌がなくなり、後年になって八橋検校によって陰旋法に改められ現在の「六段」となり八橋検校の作曲とされました。しかし北島検校 作曲説も近年有力になっているそうです。

箏曲『六段』とグレゴリオ聖歌『クレド』 監修・解説・指揮:皆川達夫(音楽学者、中世・ルネサンス音楽史)はこちら。

http://search.japo-net.or.jp/item.php?id=VZCG-743