2012年12月 8日 (土)

2012年12月 4日 (火)

「琉球の音楽」名嘉ヨシ子 先生(12月1日)

毎回ゲスト講師をお呼びして、各テーマごとにレクチャーコンサート形式で行われる授業が「邦楽サウンド論」です。12月1日は名嘉ヨシ子 先生をお迎えいたしました。授業の様子を受講生の一人 堀保之 さんのフェイスブック記事より転載させていただきます。

爪は山田流の爪に似ていますが、爪の中程に少しくぼみを付けた爪もあるようです。弦の張りが現代日本箏に比べ緩く、暖かみのある音が出るそうです。本土伝来と云われる六段菅攪(ろくだんすいががち)を聞かせて頂きましたが、ほとんど六段と同じですが、明るい曲になっています。そして柔らかで、暖かさのある音に感激しました。名嘉さんは日本に嫁いで望郷の念に駆られた時、常に沖縄箏がいやしてくれた、常に沖縄箏がそばにあったと仰っていました。

2012年11月17日 (土)

「尺八の制作」青木彰時 先生(11月17日)

毎回ゲスト講師をお呼びして、各テーマごとにレクチャーコンサート形式で行われる授業が「邦楽サウンド論」です。本日は青木彰時 先生による「尺八の制作」です。尺八の材料である竹の採取から完成までの行程を分かりやすい解説と映像資料で説明してくださいました。竹を取ってから、材料乾燥を経て完成品になるまで何年もかかり、簡素な姿とは裏腹に実に手間暇のかかることがわかりました。それぞれの行程でちょっとした工具や加工の工夫があり、勉強になりました。最後はお土産として、父上であり琴古流尺八の人間国宝である青木鈴慕 先生の一筆がプリントされたオリジナルTシャツをくじ引きで一名にプレゼントされました。題字の意味は合奏における心掛けについて記した文面です。なかなか渋くて格好良いです。

2012年11月12日 (月)

2012年10月20日 (土)

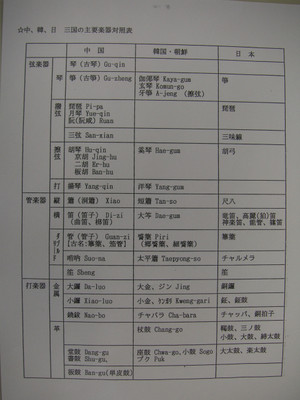

邦楽サウンド論「アジアの音楽3」10月20日

2012年10月13日 (土)

卒業生のホームページとブログ紹介4

2012年10月 9日 (火)

邦楽サウンド論「アジアの音楽2」10月6日

森重行敏 先生による「アジアの音楽2」として、本日はガムラン実習となりました。ガムランは大きく分けて、ジャワ、バリ、スンダの3種類があり、大学にある楽器は王宮の儀式音楽として発達した、ジャワのガムランです。王宮の楽器らしく、楽器には龍を掘ったレリーフ模様など綺麗な装飾が施されています。音階は2種類あり、ペロッグ(琉球音階に近い)とスレンドロ(日本の民謡音階に近い)の共に5音階です。

基本的に循環形式の音楽で、演奏を続けているとだんだんとトリップ状態になってきます。

2012年10月 1日 (月)

邦楽サウンド論「宮城道雄と十七絃の音楽」9月29日

毎回ゲスト講師をお呼びして、各テーマごとにレクチャーコンサート形式で行われる授業が「邦楽サウンド論」です。

今回は吉原佐知子 先生(助手:岸村千恵さん)による「宮城道雄と十七絃の音楽」です。受講生のひとり、堀保之(尺八)さんのフェイスブック記事を下記に引用します。

【堀保之さんのフェイスブック記事より】

昨日現邦研の授業で宮城道雄について講義を受けました。その生い立ちから東海道線に刈谷駅付近で転落死されるまでの人生について聞きました。極貧の朝鮮時代、日本で習得した曲が少なく、何千、何万回となく演奏して時間をつぶした話、そんな生活の中から生まれた「水の変態」。それを時の宰相伊藤博文に認められて一躍有名になるも、その音楽の革新性が故に長く日本の箏曲会に受け入れられず不遇を託った話など興味深く聞きました。そして箏は自分のすべて、恋人であるという天才の人生を忍びました。吉原さんによる宮城道雄の代表的作品の演奏も聴かせていただきました。

YouTube: 邦楽サウンド論「宮城道雄と十七絃の音楽」9月29日