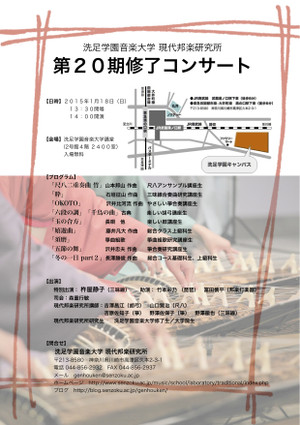

第20期修了コンサート

下記からチラシをダウンロードできます。

【日時】2015年1月18日(日) 13:30開場 14:00開演

【会場】洗足学園音楽大学講堂 (2号館4階 2400室) 入場無料

【プログラム】

「尺八二重奏曲 竹」山本邦山 作曲 尺八アンサンブル講座生

「粋」 石垣征山 作曲 三味線合奏曲研究講座生

「OKOTO」沢井比河流 作曲 やさしい箏合奏講座生

「六段の調」「千鳥の曲」古典 楽しい胡弓講座生

「玉の合方」長唄 他 楽しい鼓講座生

「嬉遊曲」 藤井凡大 作曲 総合クラス上級科生

「須磨」箏曲組歌 箏曲組歌研究講座生

「五節の舞」沢井忠夫 作曲 箏合奏研究講座生

「冬の一日 part2」長澤勝俊 作曲 総合コース基礎科生、上級科生

【出演】

特別出演: 杵屋静子(三味線)

助演: 竹本彩乃 (琵琶) 冨田慎平(邦楽打楽器)

司会:森重行敏

現代邦楽研究所講師:吉澤昌江(胡弓) 山口賢治(尺八)

吉原佐知子(箏) 野澤佐保子(箏) 野澤徹也(三味線)

現代邦楽研究所研究生 洗足学園音楽大学修了生/大学院生

【問合せ】洗足学園音楽大学 現代邦楽研究所

genhouken@senzoku.ac.jpまで