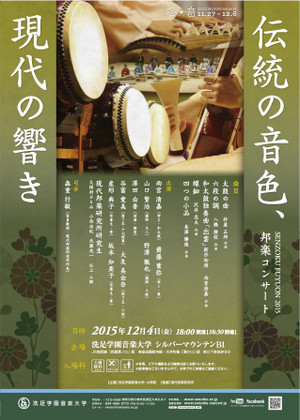

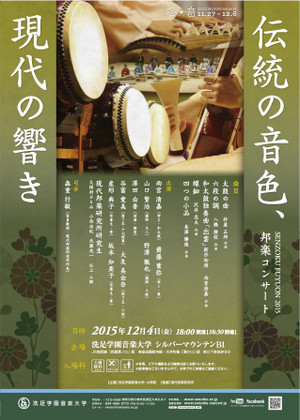

12月4日 冬☆音 邦楽コンサート 伝統の音色、現代の響き

古典から現代邦楽作品や洗足学園音楽大学学生オリジナル新作など、日本の伝統音楽の魅力をお楽しみください。

12月4日(金)

18:00開場 18:30開演

洗足学園シルバーマウンテンB1 入場無料

古典から現代邦楽作品や洗足学園音楽大学学生オリジナル新作など、日本の伝統音楽の魅力をお楽しみください。

12月4日(金)

18:00開場 18:30開演

洗足学園シルバーマウンテンB1 入場無料

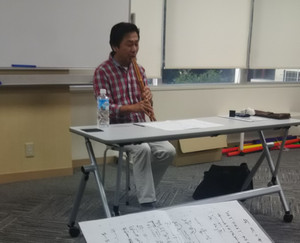

9月5日の尺八奏法研究研究は神令 先生による講習。講習曲目は「紫鈴法」。シンプルながらも味わい深い曲でした。

後期に入り、新校舎に移動しての初の講習は箏合奏研究講座。池上眞吾 先生による自作品「Quartette〜60本の絃の為に〜」の講座が行われました。本講座初のご担当になります。演奏法だけでなく、作曲者としての視点から作品の構造解説や指導を行っていただきました。

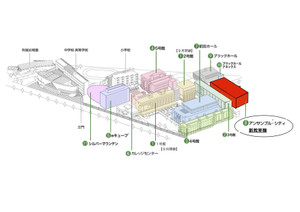

9月より現代邦楽研究所事務所が移転となります。

アンサンブルシティ5階(新教室棟)

現代邦楽研究所新事務所 … C503

地図は下記からダウンロードできます。

正門から現邦研事務所までの行き方の動画をアップしました。

前期最後の邦楽サウンド論は坪能由紀子 先生による「誰にでもできる音楽づくり」をテーマにレクチャーをしていただきました。現在、学校の音楽教育において音楽づくりのプログラムが導入されていますが、その先鞭をつけた一人が坪能先生です。手拍子や箏を使って音楽づくりのポイントや即興的な表現(音楽ゲーム)について、わかりやすく解説していただきました。

7月4日の邦楽サウンド論は上原潤之助 先生をお迎えして「三味線のいろいろ」をテーマとした講義でした。三味線音楽と一言で言っても、様々な楽器の種類や多岐に渡るジャンルが存在します。それぞれの三味線音楽についてのお話と、代表的な曲の実演をして頂き、その奥の深さを実感いたしました。これだけの複数のジャンルの三味線音楽をまとて聴くことができるのはとても稀で貴重な授業でありました。

6月27日の邦楽サウンド論は菊原光治 先生をお迎えして「地歌の魅力」をテーマとした講義でした。普段はあまり聴く機会が少ない「たぬき」「浪花十二月」など珍しい曲から最後は重厚に「残月」を聴くことができました。改めて先生の声の素晴らしさを堪能させていただく機会に恵まれ、また曲間には修業時代の苦労話など軽妙なお話も楽しませていただきました。とても贅沢な時間となりました。

2015年6月24日(水)洗足学園学園音楽大学 シルバーマウンテン1Fにて特別公開講座「池辺晋一郎 先生を迎えて 〜演奏とお話〜」が開催され、多くのお客さまにご来場いただきました。

池辺先生の邦楽器作品の変遷を辿りながら、自作品や日本の伝統音楽に関する貴重なお話をうかがうことができました。お得意の駄洒落も炸裂です。トーク部分をアップしました。

6月13日の邦楽サウンド論は天台宗金嶺寺住職、大正大学 講師でスパイラル聲明コンサートシリーズ「千年の聲」などで活躍されている末廣正栄 先生による授業でした。日本に伝来した声明についての分類、楽譜、発声法などの解説から、現代の作曲家によって作られた新作声明についてのお話をしていただきました。先生の唱える声の心地よさがとても印象的でした。

『存亡の秋(とき)』鳥養潮 作曲 米国ケネディセンターでの公演アーカイブ

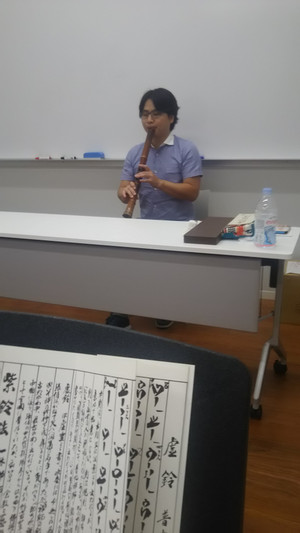

音程の取り方、リズムの感じ方、メロディーの歌い方について細かく勉強し、尺八のオールジャンルに通じる力を養う尺八奏法研究講座。6月6日は青木彰時 先生が担当で「新月の曲」(青木鈴慕 作曲)を講習していただきました。琴古流本曲「月の曲」からインスパイアされた作品で、尺八本曲の様々なテクニックや音色使いが駆使された曲です。